第1部 第1章 第4節 (3)インターネット通販やSNSに関する消費生活相談

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第1章 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等

第4節 2022年の消費生活相談のトピックス

(3)インターネット通販やSNSに関する消費生活相談

インターネット通販で「商品未着・連絡不能等のトラブル」が発生

インターネット通販に関する消費生活相談は、ショッピングサイト等で商品を購入する「商品」に関する相談と、コンテンツ配信等のサービスを契約する「サービス」に関する相談に分けられます。2022年のインターネット通販の相談は、「商品」に関する相談が約7割を占めており、相談件数が前年より増加しています(図表Ⅰ-1-4-5)。

また、2022年のインターネット通販の相談に占める高齢者の割合は19.6%と近年最高であり、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した2020年以降、上昇傾向にあります。高齢者のインターネット通販の相談については、第1部第2章第2節「(2)高齢者の消費者トラブル」で詳細に分析しています。

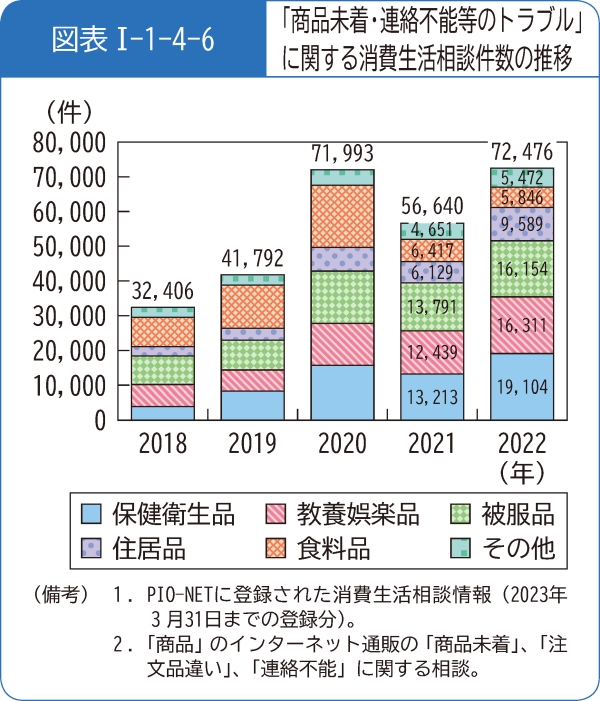

インターネット通販の「商品」に関する相談には、注文した商品が届かない「商品未着」、注文した商品とは異なる商品を業者が送付する「注文品違い」、業者と連絡が取れなくなる「連絡不能」といったトラブル(以下「商品未着・連絡不能等のトラブル」という。)が多くみられ、2022年のインターネット通販の「商品」に関する相談の約4割を占めています。

商品別では、「保健衛生品」(化粧品の定期購入が含まれる。)や、「教養娯楽品」(電子ゲームや腕時計、スマートフォンやDVD等が含まれる。)、「被服品」(財布や靴、洋服、かばん等が含まれる。)で、商品未着・連絡不能等のトラブルが多く発生しています(図表Ⅰ-1-4-6)。

商品未着・連絡不能等のトラブルには、偽サイトによる被害もみられます。大幅な値引きをうたうSNSやインターネット上の広告等から偽サイトに誘導され、クレジットカード情報を詐取されたり、銀行等への前払や代金引換サービス等で金銭を詐取されたりするケースもみられます。消費者庁や国民生活センターでは、偽サイトの被害に遭わないよう、消費者に注意喚起を実施しています(注28)。

「定期購入」に関する相談件数は過去最多

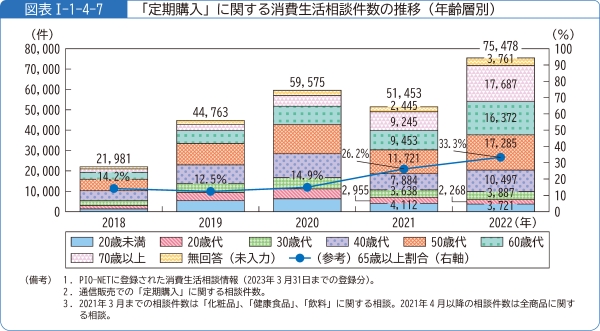

通信販売における「定期購入」に関する消費生活相談件数は、2022年は7万5478件と過去最多になりました。年齢層別にみると、30歳代以上の各年齢層で相談件数が増加しており、特に50歳代以上で大きく増加しています(図表Ⅰ-1-4-7)。

また、2022年の「定期購入」に関する相談に占める65歳以上の割合は33.3%に上昇しました。高齢者の「定期購入」に関する相談については、第1部第2章第2節「(2)高齢者の消費者トラブル」で詳細に分析しています。

2022年の通信販売における「定期購入」の商品・サービスをみると、化粧品や健康食品が上位を占めており、特に化粧品の相談件数が多くなっています(図表Ⅰ-1-4-8)。

具体的な事例としては、「SNS広告から1回限りのお試しで500円のシャンプーを購入したが、2回目が届き定期購入と知った。解約したいが電話がつながらない」等、消費者が定期購入であることを認識しないまま商品を注文しているケースがみられ、解約したくても事業者と連絡が取れないトラブルが発生しています。

また、「定期購入で美容液を購入したが、サイトの記載どおりに解約手続をしても商品が届き続ける」、「いつでも解約可能、定期縛りなしという広告を見てダイエットスムージーを購入したが、解約しようとしたら6回購入が条件だと言われた」等、解約をめぐるトラブルが発生しています。

消費者庁や国民生活センターでは、詐欺的な定期購入商法の被害に遭わないよう、消費者に注意喚起を実施しています(注29)。

消費者庁チラシ「ちょっと待って!!そのネット注文“定期購入”ですよ!」

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220209_10.pdf

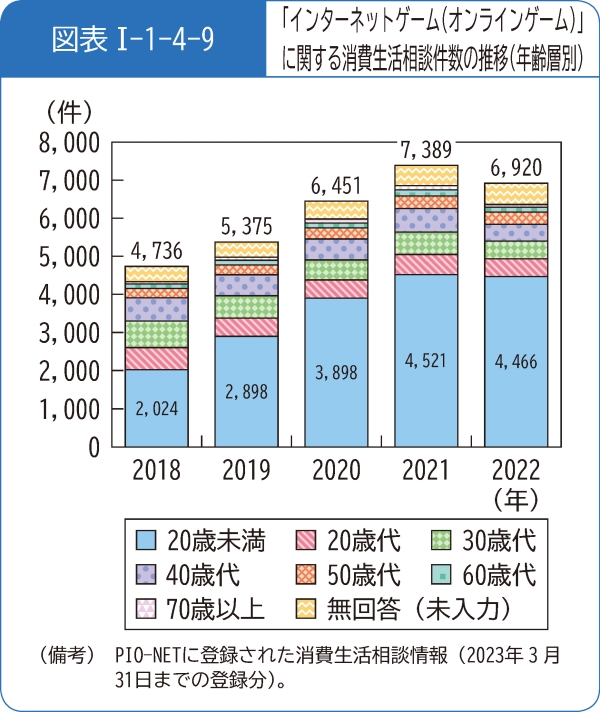

20歳未満が過半数を占める「インターネットゲーム」の消費生活相談

第1部第1章第3節でみてきたように、20歳未満では「インターネットゲーム」の相談件数が最多でした(図表Ⅰ-1-3-7)。2022年の「インターネットゲーム」に関する消費生活相談件数は、前年より減少しましたが、20歳未満(4,466件)が相談全体(6,920件)の過半数を占める傾向は変わりません(図表Ⅰ-1-4-9)。

具体的な事例としては、「中学生の息子が親のクレジットカードを使ってオンラインゲームに100万円近い高額課金をしていた」、「小学生の息子が親のスマホの認証設定を勝手に変えて高額なゲーム課金をしていた」等、子供がゲームで高額課金をしてしまうケースがみられました。背景には、保護者のクレジットカード情報や、携帯電話のキャリア決済を無断で利用してしまうケースや、保護者のクレジットカード情報が端末やアカウント等にひも付けられている状態で、子供がゲームをするうちにアイテム購入等の課金を繰り返してしまい、金額が膨れ上がるケースがみられます。

SNSをきっかけとした消費生活相談は初めて50歳代が最多となった

SNSをきっかけとした消費生活相談件数は、2022年は6万552件と過去最多となりました。年齢層別にみると、幅広い年齢層でトラブルが発生しており、50歳代が1万2521件と最も多く、前年まで最多であった20歳代(1万1964件)を初めて上回りました(図表Ⅰ-1-4-10)。

SNSをきっかけとしたトラブルの内容をみると、「①SNSでの広告がきっかけとなるケース」、「②SNSでの勧誘がきっかけとなるケース」、「③SNSで知り合った相手との個人間取引のケース」がみられます。

「①SNSでの広告がきっかけとなるケース」の具体的な事例としては、「有名デパートの閉店セールの広告をSNSで見てブランドのジャンパーを注文したが詐欺サイトだった」という相談がみられます。こうした偽サイトのケースは中高年にも多くみられ、中高年の相談件数増加の一因となっています。

「②SNSでの勧誘がきっかけとなるケース」の具体的な事例としては、「SNSで知り合った海外在住の人に勧められ、暗号資産を送金したが、アカウントが閉鎖された」という相談がみられます。国民生活センターでは、SNSでの勧誘をきっかけとした暗号資産のトラブルの被害に遭わないよう、消費者に注意喚起を実施しています(注30)。

「③SNSで知り合った相手との個人間取引のケース」の具体的な事例としては、「娘がSNSで知り合った人とコンサートチケットを譲ってもらう約束をし、支払方法としてフリマアプリで写真を購入するよう指示され、コンビニで支払ったが、詐欺だった」という相談がみられます。

図表Ⅰ-1-1-4-5 「インターネット通販」に関する消費生活相談件数の推移(商品・サービス別)[CSV]

図表Ⅰ-1-1-4-6 「商品未着・連絡不能等のトラブル」に関する消費生活相談件数の推移[CSV]

図表Ⅰ-1-1-4-7 「定期購入」に関する消費生活相談件数の推移(年齢層別)[CSV]

図表Ⅰ-1-1-4-8 「定期購入」に関する消費生活相談の商品・サービス別上位件数(2022年)[CSV]

図表Ⅰ-1-1-4-9 「インターネットゲーム(オンラインゲーム)」に関する消費生活相談件数の推移(年齢層別)[CSV]

- (注28)消費者庁「人気ブランド公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起」(2022年3月9日公表)

消費者庁「人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起」(2022年7月28日公表)

国民生活センター 見守り新鮮情報「百貨店をかたる偽通販サイトにだまされないで」(2022年2月8日公表)

国民生活センター「その通販サイト本物ですか!?“偽サイト”に警戒を!!―最近の“偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!―」(2023年1月30日公表) - (注29)消費者庁Twitter「消費者の皆様へ、定期購入に関する改めての注意喚起です。」(2023年3月3日配信) https://twitter.com/caa_shohishacho/status/1631527331742482433?s=20

国民生活センター「『定期購入』トラブル急増!!―低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!―」(2023年3月15日公表) - (注30)国民生活センター「SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル―その話、うのみにしないで―」(2022年8月4日公表)

担当:参事官(調査研究・国際担当)