第1部 第1章 第4節 (1)デジタル社会での消費者利益の擁護・増進の両立

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第4節 「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機動的・集中的な対応

(1)デジタル社会での消費者利益の擁護・増進の両立

デジタル化への対応

「新しい生活様式」の普及、社会全体のデジタル化により、デジタルプラットフォームが介在する消費者取引を始めとするインターネット上の消費者取引の利用機会は、今後更に増加していくことが予想されます。このため、デジタルプラットフォームを含むデジタルサービスの利用促進と消費者利益の保護・増進の両立に向け、機動的かつ集中的な対応が求められています。

取引DPF消費者保護法の制定及び施行に向けた取組

近年の急速なデジタル技術の発展やデジタル市場の拡大等により、消費者の利便性等が向上した一方で、デジタルプラットフォームが介在する消費者取引において新たな消費者トラブルが発生しており、対応が求められています。このような状況に鑑み、消費者庁は、第204回国会に法案を提出し、2021年4月28日に取引DPF消費者保護法が成立し、同年5月10日に公布されました。

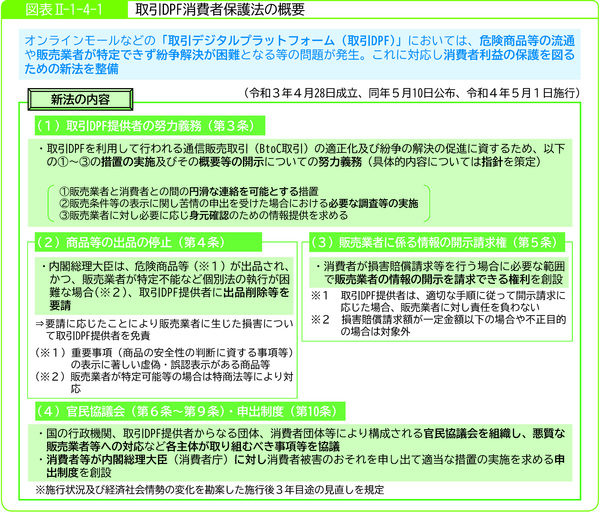

販売業者と消費者との間の通信販売取引の場としての機能を有する「取引デジタルプラットフォーム」においては、模倣品の流通や売主の債務不履行等の消費者トラブルが発生しています。事故につながるおそれのある商品等による重大な消費者被害の防止や、販売業者の連絡先の開示を通じた紛争解決・被害回復の基盤を確保するため、取引DPF消費者保護法では、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務、危険商品等の出品削除等の要請、販売業者等に係る情報の開示請求権等が規定されました(図表Ⅱ-1-4-1)。

消費者庁は取引DPF消費者保護法の施行準備として、2021年には取引デジタルプラットフォーム官民協議会準備会(注15)(以下「準備会」という。)を立ち上げ、内閣府令案等の意見交換を行ったほか、同法施行後の官民協議会(注16)の運営等についての協議を行いました。準備会での協議等を踏まえ、政令、内閣府令等の策定を行い、2022年5月1日に取引DPF消費者保護法が施行されました。

【KPI】

取引DPF消費者保護法の認知度

デジタル化に対応した普及啓発・情報発信の推進

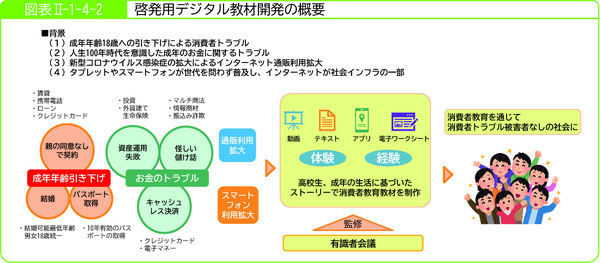

コロナ禍での「新しい生活様式」の取組も踏まえた、社会のデジタル化の進展(例えば、テレワークやオンライン授業等が普及)や、消費生活のデジタル化の進展(例えば、インターネット通販の増加)が急速に進み、日常生活が大きく変化していることに伴う消費者被害を防止することが求められています。また、2022年4月の成年年齢引下げに伴う18歳から19歳までの消費者被害を防止することも重要です。

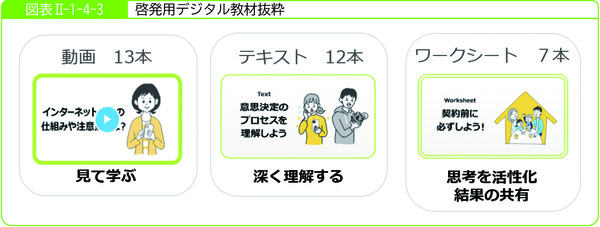

この観点から、新未来創造戦略本部では、「消費者保護のための啓発用デジタル教材開発に向けた有識者会議」を開催し、デジタル機器・サービスを用いた取引等による消費者被害の予防・拡大防止を図るため、若者や社会人等の消費者が自ら知識を習得でき、さらに、消費者教育の現場でも活用可能なデジタル教材を開発しました。2021年11月から高等学校での授業及び企業でのe-ラーニング研修等において実証を行い、その成果をデジタル教材に反映させ、2022年3月に公表しました(図表Ⅱ-1-4-2、図表Ⅱ-1-4-3)。

また、消費者教育の担い手等に対するデジタル教材等の情報提供を一層強化するため、消費者教育ポータルサイト見直しに向けた検討会取りまとめ(2021年3月)に基づき、消費者教育ポータルサイトを2021年度に改修しました。

- (注15)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meeting_005/

- (注16)取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、消費者団体、行政機関等により構成される組織であり、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者保護を目的とした情報交換・協議を行うための法定の協議会である(取引DPF消費者保護法第6条第1項)。

担当:参事官(調査研究・国際担当)