第1部 第2章 第2節 (2)若者の消費者トラブル

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組~18歳から大人の新しい時代へ~

第2節 若者の消費行動と消費者トラブル

(2)若者の消費者トラブル

■消費生活相談にみる若者の消費者トラブルの傾向

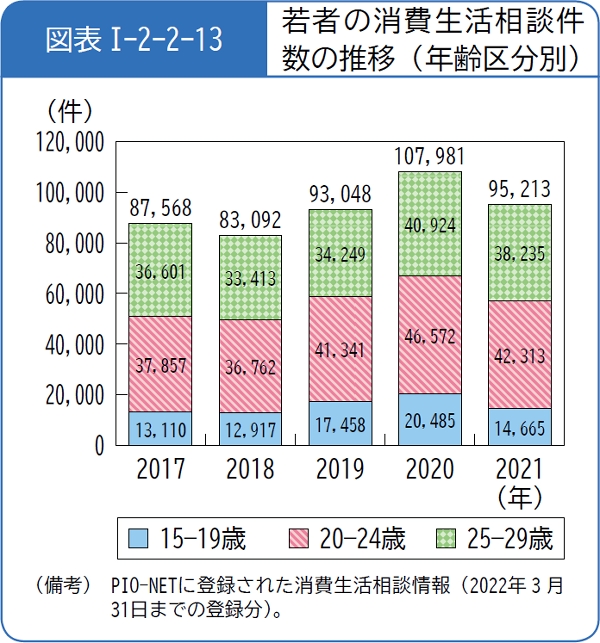

若者の消費生活相談は20-24歳で多く発生し、2021年は約9.5万件発生

若者の消費生活相談件数は、2021年は約9.5万件でした。若者の消費生活相談件数を15-19歳、20-24歳、25-29歳の年齢区分別(以下「年齢区分別」という。)にみると、近年は20-24歳の相談件数が最も多くなっています。2022年3月まで成年年齢は20歳であり、成年に達したばかりの20-24歳で消費者トラブルが多く発生していたことがうかがえます(図表Ⅰ-2-2-13)。

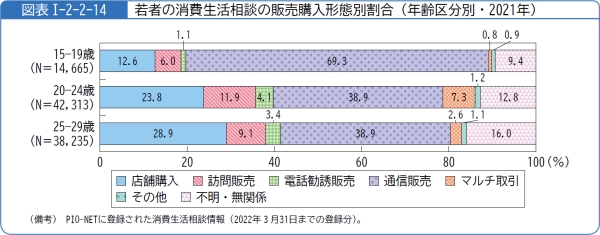

いずれの年齢区分でも「通信販売」に関する消費生活相談の割合が高い

販売購入形態別の消費生活相談の割合を、年齢区分別にみると、「通信販売」に関する相談の割合は15-19歳で69.3%でした。「マルチ取引」に関する相談の割合は15‐19歳で0.8%ですが、20-24歳では7.3%と高くなっています。「訪問販売」や「電話勧誘販売」に関する相談の割合も、15-19歳よりも20-24歳の方が高くなっています。また、「店舗購入」に関する相談については年齢区分が高いほど割合が高くなっており、25-29歳では28.9%でした(図表Ⅰ-2-2-14)。

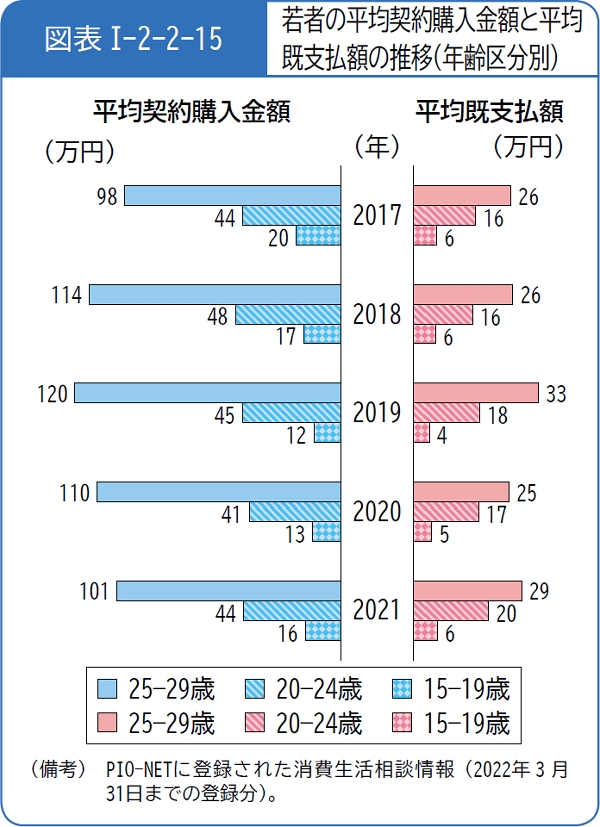

契約購入金額・既支払額は年齢区分が高いほど高額化

消費生活相談1件当たりの平均金額を年齢区分別にみると、請求された又は契約した金額である「平均契約購入金額」と、実際に支払った金額である「平均既支払額」は、いずれも年齢区分が高いほど高額になっています。

平均契約購入金額は、近年、20-24歳は40万円台で推移しており、25-29歳は100万円を超えています。20歳以上で高額になっている背景には、クレジット決済や借金をして高額な契約をしているケースが影響していると考えられます。

また、平均既支払額は、近年、20-24歳は10万円から20万円までの間で、25-29歳は30万円前後で推移しています(図表Ⅰ-2-2-15)。

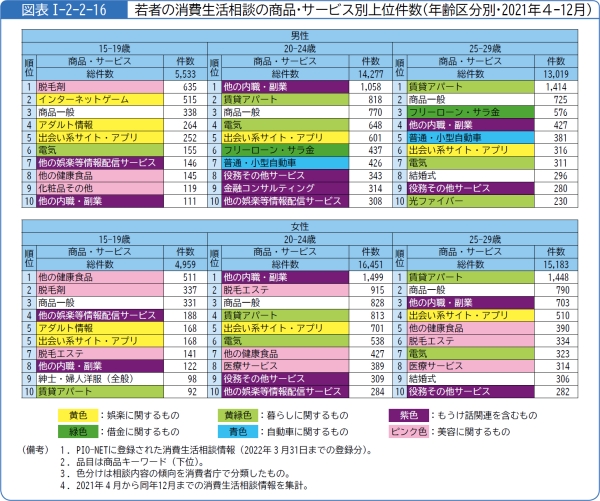

15-19歳は美容に関する相談、20-24歳と25-29歳は一人暮らしやもうけ話に関する相談の件数が多い

若者は、進学や一人暮らし、就職や結婚等をきっかけに生活環境が大きく変わり、それに伴い社会的基盤を構築するために様々な契約を締結する必要が生じます。

消費生活相談件数の多い商品・サービスを年齢区分別にみると、いずれの年齢区分でも、「他の内職・副業」等のもうけ話に関する相談や、「賃貸アパート」や「電気」等の一人暮らし関連の相談が上位にみられます。

15-19歳では、男女共に、「脱毛剤」や「他の健康食品」等の美容に関する相談が上位にみられ、定期購入に関する相談が含まれています。

20-24歳では、男女共に、「他の内職・副業」や「他の娯楽等情報配信サービス」(情報商材(注33)が含まれる。)、「役務その他サービス」(副業に関するサポート契約やコンサルティング契約が含まれる。)等のもうけ話に関する相談が上位にみられます。

25-29歳では、男女共に、「賃貸アパート」に関する相談件数が最も多くなっています。相談内容としては、更新時に敷金の追加を要求されたり、退去時に高額な違約金や合意していない修理費を請求されたりするなどのトラブルがみられます。また、25-29歳では、「普通・小型自動車」や「結婚式」といった商品・サービスの相談が上位でした(図表Ⅰ-2-2-16)。

図表Ⅰ-2-2-13 若者の消費生活相談件数の推移(年齢区分別)[CSV]

図表Ⅰ-2-2-14 若者の消費生活相談の販売購入形態別割合(年齢区分別・2021年)[CSV]

- (注33)情報商材とは、インターネット通販等で販売される、副業・投資やギャンブル等で大金を稼げるとするマニュアル等を指す。一部の商材においては、実際には大金を稼ぐための具体的なノウハウは記載されておらず、さらに高額な契約を勧誘するためのツールとなっているものもみられる。

担当:参事官(調査研究・国際担当)