第1部 第2章 第4節 (3)自宅や調達先に物品がないことに対する消費者の意識

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】「新しい生活様式」における消費行動〜「消費判断のよりどころ」の変化〜

第4節 緊急事態における消費者の意識・行動

(3)自宅や調達先に物品がないことに対する消費者の意識

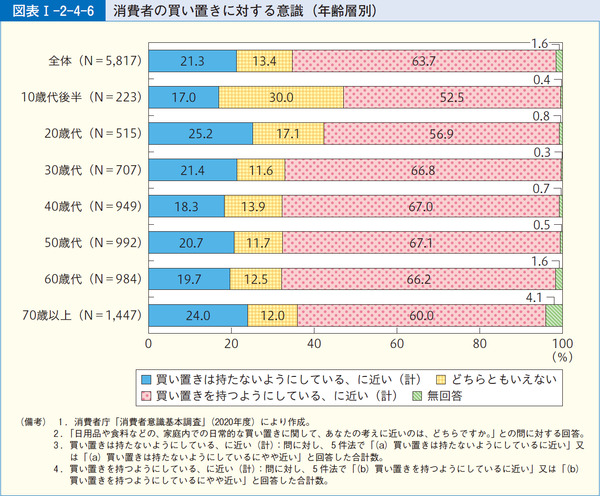

次に、消費者の買い置きに対する意識や品薄の状態を見た時の意識をみていきます。「消費者意識基本調査」で、消費者に「日用品や食料などの、家庭内での日常的な買い置きに対する考え方」を聞いたところ、「(a)買い置きを持たないようにしているに近い」(「(a)に近い」+「やや(a)に近い」)と回答した人の割合は21.3%、「(b)買い置きを持つようにしているに近い」(「(b)に近い」+「やや(b)に近い」)と回答した人の割合は63.7%となりました。この結果から、「買い置きを持たない」ことを意識している消費者よりも「買い置きを持つ」ことを意識している消費者の割合が高いことが分かりました。年齢層別にみると、30歳代以上の年齢層では10歳代後半、20歳代よりも「買い置きを持つ」意識が高いことが分かりました(図表Ⅰ-2-4-6)。

次に、「日用品や食料などの、家庭内での日常的な買い置きに対する考え方」に対する回答と、「緊急事態時」において生活必需品を「普段より多く買った」かどうかに対する回答を比較すると、「買い置きを持つ」意識が高い人ほど、「普段より多く買った」に「当てはまる」と回答する割合が高い結果となりました(図表Ⅰ-2-4-7)。こうした消費者の普段からの買い置きに対する考え方が「緊急事態時」における「普段より多く買った」という行動に影響している可能性が考えられます。

では、消費者はどのような品目を買い置きしているのでしょうか。2021年1月に実施した物価モニター調査において、「どのような日用品や食料を、家庭内で日常的に買い置きしているか」を聞いたところ、「トイレットペーパー、ティッシュ(ウェットティッシュ含む)」と回答した人の割合が58.7%と最も高く、次いで「主食にできる食材(米、乾麺など)」が55.6%、「長期保存が効く食料や飲料(缶詰・2Lの水のペットボトルなど)」が53.0%、「マスク」が33.8%という結果となりました(図表Ⅰ-2-4-8)。2020年のトイレットペーパーやマスクの品薄の経験が、消費者が日常的に買い置きしている品目に影響している可能性が考えられます。

では、実際に品薄の状況を目にしたときに消費者はどのような情報源から状況を確認するのでしょうか。2021年1月に実施した物価モニター調査で、消費者に「日用品や食料などが品薄の状態を見たとき、状況を把握するために確認する情報源」を聞いたところ、「テレビ」と回答した人の割合が69.3%と最も高く、次いで「インターネット上の各種サイト」が57.7%、「新聞・雑誌」が36.2%という結果となりました(図表Ⅰ-2-4-9)。

次に、「消費者意識基本調査」で、消費者に「店舗やインターネットショッピングサイトなどで日用品や食料などの品薄の状況を見たときの考え」を聞いてみたところ、「(a)すぐに補充されると思うのでそれほど気にならないに近い」(「(a)に近い」+「やや(a)に近い」)と回答した人の割合は45.8%、「(b)漠然(ばくぜん)と不安を感じるに近い」(「(b)に近い」+「やや(b)に近い」)と回答した人の割合は36.8%となり、消費者によって不安を感じる度合いに違いがあることがうかがえます(図表Ⅰ-2-4-10)。

そこで、「品薄の状況を見た時の考え」に対する回答と、「緊急事態時」において生活必需品を「普段より多く買った」かについての回答を比較すると、品薄の状況を見たときに漠然と不安を感じる人ほど、「緊急事態時」に生活必需品を普段より多く買った傾向がみられました(図表Ⅰ-2-4-11)。このように、消費者が品薄に直面した時に不安を感じる度合いが、「緊急事態時」において「普段より多く買った」という行動の一因となった可能性が考えられます。

本節では、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、マスク等の品薄等が発生した「緊急事態時」と、その緊急事態による混乱がある程度沈静化していた「意識調査時」等における消費者の意識・行動についてみてきました。2020年3月から5月頃の「緊急事態時」には、日用品や飲食料などの生活必需品を「普段より多く買う」消費者が一定数存在し、それらの需要が一時的に増加し、供給を上回ったことによって、品薄の状況が発生したと考えられます。そのような品薄の状況に対して、消費者は「数店舗探し回る」、「高額でも購入する」など普段とは異なる行動によって対応していた状況がうかがえました。「緊急事態時」において、一定程度の消費者が「買占めが起きても仕方ない」、「品薄の商品なら高く売られても仕方がない」といった考えを持つ一方、「ルールを守らない人には、罰が必要」といった考えもあることが分かりました。「意識調査時」においては、「普段より多く買う」、「数店舗探し回る」、「高額でも購入する」といった行動や「買占めが起きても仕方ない」、「品薄の商品なら高く売られても仕方がない」といった意識は低下し、緊急事態時の混乱もある程度沈静化していた状況がうかがえます。なお、2度目の緊急事態宣言下では、生活必需品の買物において消費者の行動変容はそれほどみられず、多くの消費者が普段どおりの冷静な消費行動をとっていたことが示唆されました。

「緊急事態時」には、生活必需品や飲食料などが品薄となったり、インターネットやSNS等を通じた様々な情報の拡散によって混乱が生じたりすることもありますが、そのような時、消費者一人一人がルールを守り冷静に行動することが求められます。具体的には、不確かな情報を拡散しないことや、不確かな情報をうのみにした買占め、転売を目的とした買占めをせず、必要なものを必要な分だけ購入すること等が必要です。一方、行政は、事業者と協力しながら「テレビ」や「インターネット」などのメディアや店頭を通じて品薄状況に関する「正確な」情報を提供・啓発しながら、品薄状況の改善に努めるとともに、緊急事態に便乗した悪質商法によるトラブルへの対応として、消費者への注意喚起、相談体制の強化、事業者への改善要請等に取り組むことが求められます。

担当:参事官(調査研究・国際担当)