第1部 第2章 第1節 (1)超高齢社会の現状

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】高齢者の消費と消費者市民社会の実現に向けた取組

第1節 高齢者を取り巻く環境と意識

(1)超高齢社会の現状

■高齢化の進展

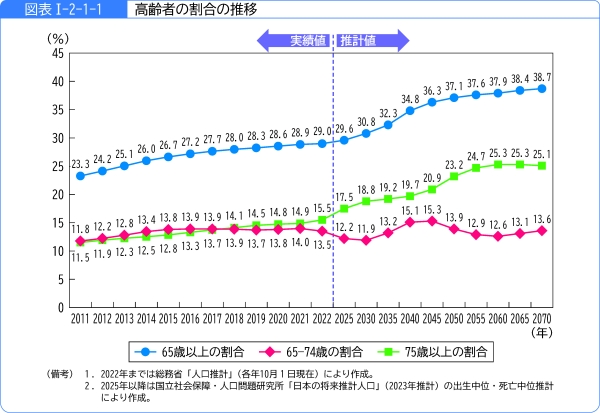

2022年時点の全人口の約3割が高齢者、2050年は約4割まで増加する見込み

総務省の「人口推計」によると、2022年の65歳から74歳までの人口は約1,687万人、全人口に占める割合が13.5%、75歳以上の人口は約1,936万人、全人口に占める割合が15.5%で、全人口の約3割が高齢者となっています。また、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」によると、全人口に占める65歳から74歳までの割合は、2050年には13.9%となる見込みです。75歳以上の割合は増加が続き、2050年に23.2%に達し、およそ4人に1人が75歳以上となる見込みです(図表Ⅰ-2-1-1)。

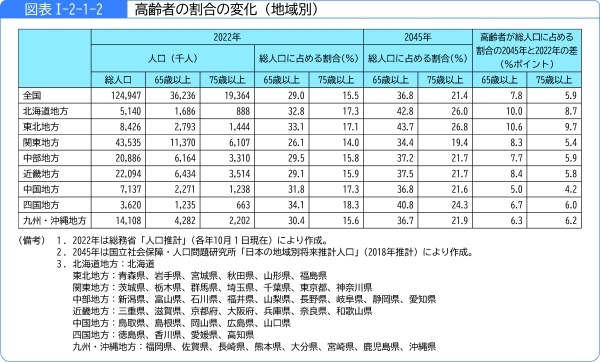

高齢者の割合は地方ごとに異なる

総務省の「人口推計」によると、2022年の地域別総人口に占める65歳以上の割合が最も高かったのは四国地方の34.1%で、75歳以上の割合も四国地方が最も高く18.3%となっています。また、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」によると、2045年の全人口に占める65歳以上の割合は東北地方が43.7%で最も高く、75歳以上の割合も東北地方が26.8%と最も高くなる見込みです。地域によって高齢者の割合は異なるものの、全ての地域で高齢者の割合が2045年にかけて高まることが予測されています。また、高齢者の割合の増加幅は地域によって差があります(図表Ⅰ-2-1-2)。

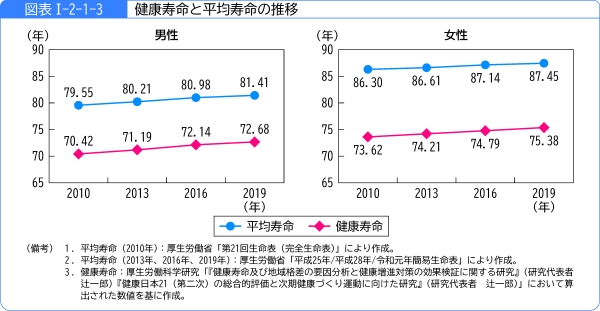

健康寿命は延びており、平均寿命と比較しても延びが大きい

日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、2019年時点で男性が72.68年、女性が75.38年となっており、男女共に延びています。健康寿命の延びは、2010年から2019年までの10年間で男性が2.26年、女性が1.76年となっており、同期間における平均寿命の延び(男性が1.86年、女性が1.15年)を上回っています(図表Ⅰ-2-1-3)。

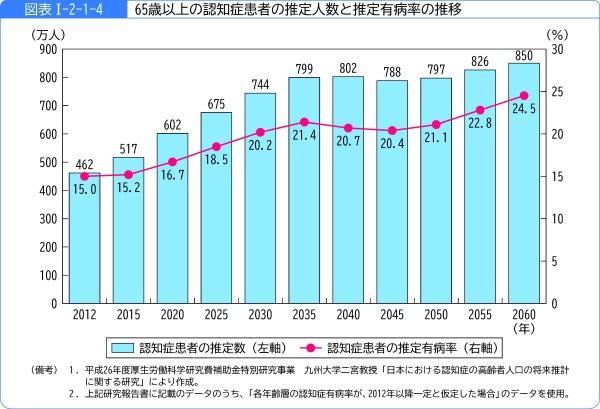

認知症患者は今後も増加する見込み

認知症患者数の推計をみると、2012年は65歳以上の認知症患者数が462万人となっています。2060年には65歳以上の認知症患者数が850万人に増加すると推計されており、65歳以上の約4人に1人が認知症患者となる可能性が示唆されました(図表Ⅰ-2-1-4)。

担当:参事官(調査研究・国際担当)