第1部 第1章 第2節 (3)生命・身体に関する事故情報の事例

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第1章 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等

第2節 消費者庁に集約された生命・身体に関する事故情報等

(3)生命・身体に関する事故情報の事例

消費者庁や国民生活センターでは、収集された事故情報を分析し消費者に注意喚起を実施しています。ここでは、2022年度に注意喚起を実施した事例について紹介します。

子供の転落事故

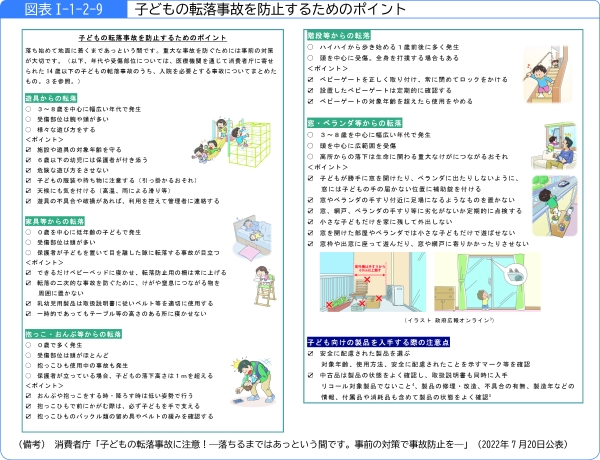

消費者庁が実施した調査では、乳幼児の育児経験がある消費者の約4割が子育て中に転落事故の経験があり、その約3割が医療機関を受診した経験があると回答しています(注10)。また、厚生労働省「人口動態調査」によると、9歳以下の子供の建物からの転落により、2020年までの5年間で21人亡くなっています(注11)。消費者庁では、子供の転落事故を防止するため、医療機関ネットワーク事業により収集した事故情報を分析し、事故が起こりやすい場所や状況、受傷部位等の特徴を取りまとめ、2022年度の「子どもの事故防止週間(注12)」に合わせて消費者に注意を呼び掛けました(注13)(図表Ⅰ-1-2-9)。

トランポリンパークでの事故

消費者庁では、2020年12月以降、トランポリンパーク(注14)での事故について注意喚起を実施してきましたが、その後も、特定のトランポリンパークを中心に事故が発生しました。

トランポリンは、安全な遊び方で正しく利用しないと、落下や転倒、衝突により骨折や神経損傷等の重大な事故につながるおそれがあります。

また、トランポリンパークでは、周りに他の利用者がいて、周囲と十分な距離を保つことが困難な状況で安易に宙返り等を行うと、怪我をする危険性が更に高まります。

消費者庁が、2020年12月の注意喚起から2022年8月31日までの間に、消費者安全法の規定に基づく通知を受けて公表したトランポリンパークを利用中の事故は22件で、このうち14件が同一施設を利用中に発生したものでした。

消費者庁が同施設で事故に遭った利用者に聞き取り調査を行ったところ、調査対象者の事故は、トランポリンや体操の経験のない利用者が宙返り等の危険な行為をしたことによるものや、競技用トランポリンで高く跳躍した際に空中でバランスを失ったことによるもの、一つのトランポリンで同時に複数人が跳躍したために予期した以上に高く跳躍することになって空中でバランスを失ったもの等、トランポリンパークの利用において注意すべき事項に関連するものでした。同時に、宙返り等の危険性についての同施設での説明は利用者にとって印象に残るものではなく、また、宙返り等の危険な行為をしても施設側から止めるよう注意はなされず、利用者は、事実上、制約なく宙返り等の危険な行為を行えていたことがうかがわれました。

同施設は、消費者庁に対し、許可なく宙返りをすることを禁止し、係員による監視をしていると説明しましたが、同施設での事故件数や利用者からの聞き取り内容を踏まえると、実際には、禁止事項についての説明や、利用状況の監視等の事故防止の取組は十分なものとはいえず、同種又は類似の消費者事故等の発生又は拡大の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があるものと認められました。

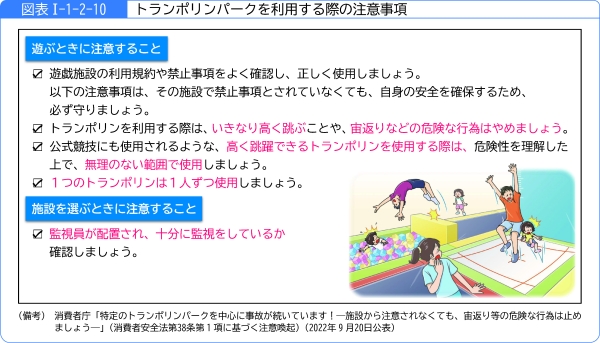

そのため、消費者庁では、事故防止のためトランポリンパークを利用する際の注意点等を取りまとめ、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者に注意を呼び掛けました(図表Ⅰ-1-2-10)。

トランポリンパークでの事故に関する消費者安全法第38条第1項に基づく注意喚起(2022年9月20日)

URL:https://www.caa.go.jp/notice/entry/030304/

乳幼児による加熱式たばこの誤飲

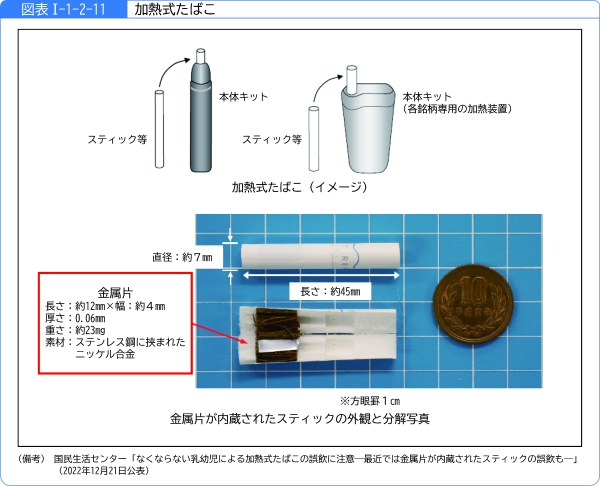

加熱式たばこは、たばこ葉やそれを加工したものを燃焼させずに電気的に加熱し、エアロゾル(蒸気)化したニコチン等を吸入するたばこ製品(注15)で、喫煙後の吸い殻は、そのままごみ箱に捨てても火災の危険はないとされています。ただし、加熱式たばこも紙巻たばこも乳幼児が誤飲した場合、ニコチン中毒のリスクに違いはないことや、金属片を内蔵した加熱式たばこを誤飲したときに、金属片が口の中やのどを傷つけるおそれだけではなく、消化管等を傷つけるおそれがあることが専門家から指摘されています。

国内における2021年度の加熱式たばこの販売数量は前年度比11.4%増の460億本で、紙巻たばこ(937億本、前年度比5.2%減)(注16)の半分程度となっています。

国民生活センターでは、2017年に加熱式たばこのたばこ葉の入ったスティックやカプセル(以下「スティック等」という。)の誤飲事故について注意喚起を実施しましたが、その後も同種の事故が後を絶ちません。

医療機関ネットワークには、6歳未満の乳幼児がスティック等を誤飲したという事故情報が2017年度以降の約6年間に112件(注17)寄せられています。

また、近年新たに発売された、誘熱体として金属片が内蔵された加熱式たばこのスティックを誤飲したという事故も、医療機関ネットワークや医師からの事故情報受付窓口に寄せられました。これらの事故を受け、国民生活センターでは、加熱式たばこのスティック等のサイズや構造、表示等について調査し、改めて消費者に注意喚起を実施しました(注18)。

事故情報には、乳幼児がフィルターやたばこ葉部分をかじった、食べたという事例が多いため、16銘柄を対象に、乳幼児の口腔内に収まるサイズかを調べたところ、半数は、そのままで3歳未満の乳幼児の口腔内に収まるサイズで、残りの半数でも噛んでしまうと口腔内に収まることが分かりました(図表Ⅰ-1-2-11)。

また、事故時に加熱式たばこがあった場所が分かる70件について調べたところ、テーブル・机の上に置いていたものを誤飲した事例が最も多く22件ありました。次いで、ごみ箱やごみ袋の中にあった吸い殻を誤飲したという事例が16件ありました。

このため、国民生活センターでは、加熱式たばこの誤飲事故を防止するため、消費者に対して、スティック等は乳幼児の手や目が届かない場所に保管・廃棄すること、誤飲した場合は直ちに医療機関を受診することを呼び掛けました。

また、事業者に対しては、消費者が常に誤飲の危険性を認識できるような注意表示や効果的な注意喚起に加え、乳幼児が加熱式たばこを容易に取り出せないような外箱の構造等にしたり、口に入れたり、誤飲しない対策を工夫するなど、商品の改善を検討するよう要望しました。

行政に対しても、消費者への継続的な注意喚起、啓発を行うことを要望しました。

消費者庁では、継続的にたばこの誤飲についてメールマガジン(注19)やTwitterで消費者向けに注意を呼び掛けており、今回の国民生活センターからの行政要望を受け、改めてTwitterで周知しました。

- (注10)消費者庁「令和4年度消費生活意識調査(第1回)」(2022年7月20日公表)

- (注11)厚生労働省「人口動態調査」2016年から2020年までの情報を基に消費者庁で作成。調査票情報を利用して独自に集計をしており、公表数値とは一致しない場合がある。

- (注12)2022年7月25日から同月31日まで。

- (注13)消費者庁「子どもの転落事故に注意!―落ちるまではあっという間です。事前の対策で事故防止を―」(2022年7月20日公表)

- (注14)大規模で複数のトランポリンが設置されている遊戯施設を「トランポリンパーク」としている。

- (注15)「加熱式たばこ」とよく混同されるものとして電子たばこがある。「電子たばこ」は、香料等を含む溶液を電気的に加熱し、発生させたエアロゾル(蒸気)を吸入する製品。

- (注16)一般社団法人日本たばこ協会ウェブサイト「紙巻たばこ統計データ」、「加熱式たばこ統計データ」 https://www.tioj.or.jp/data/index.html

- (注17)2022年10月31日までの報告件数。

- (注18)国民生活センター「なくならない乳幼児による加熱式たばこの誤飲に注意―最近では金属片が内蔵されたスティックの誤飲も―」(2022年12月21日公表)

- (注19)子ども安全メールVol. 592「たばこの誤飲に注意!」(2022年5月27日)

担当:参事官(調査研究・国際担当)