第1部 第1章 第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第1章 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等

第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果

消費者安全法の規定に基づき消費者事故等に関する情報を集約

消費者安全法は、2008年6月に閣議決定した「消費者行政推進基本計画」を踏まえ、2009年5月に消費者庁関連三法(注2)の一つとして成立し、同年9月、消費者庁の設置とともに施行されました。これにより、消費者事故等の発生に関する情報が消費者庁に一元的に集約され、消費者被害の発生又は拡大防止のための各種措置が講じられるようになりました。

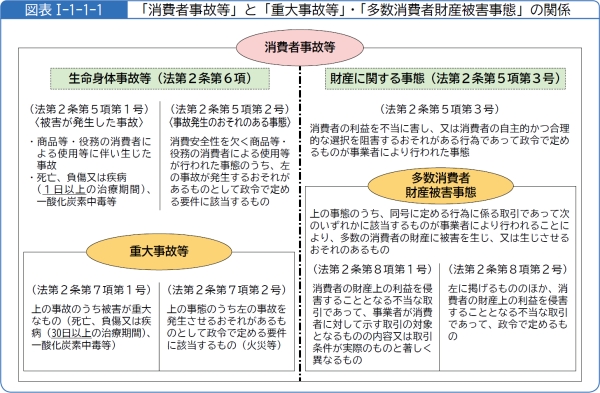

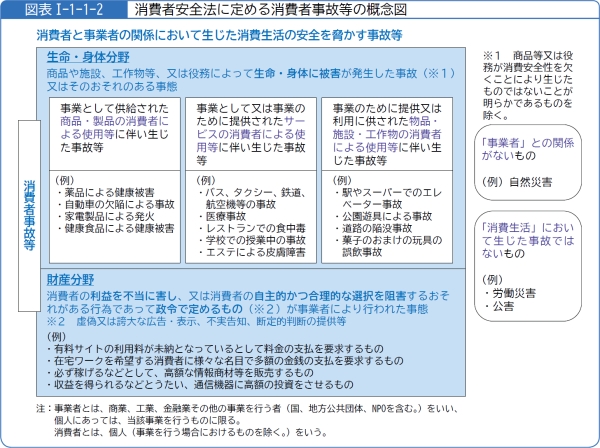

消費者安全法における消費者事故等とは、消費者と事業者の関係において生じた消費生活の安全を脅かす事故等をいい、生命・身体に関する事故のみならず、財産に関する事態(以下「財産事案」という。)も含みます(図表Ⅰ-1-1-1、図表Ⅰ-1-1-2)。また、重大事故等とは、生命・身体に関する事故のうち、被害が重大なものやそのおそれがあるものをいいます。同法に基づき、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、それを直ちに消費者庁に通知することとされています。また、重大事故等以外の消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合であって、被害が拡大し、又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときにも、消費者庁に通知することとされています。そして、消費者庁(内閣総理大臣)は、これらの通知により得た情報等が消費者安全の確保を図るために有効に活用されるよう、迅速かつ適確に情報等を集約、分析し、その結果を取りまとめ、関係行政機関、関係地方公共団体及び国民生活センターに提供します。また、消費者庁(内閣総理大臣)は、取りまとめた結果を消費者委員会に報告し、国民に対して公表するとともに、国会に報告を行います。なお、消費者庁に通知された重大事故等については、定期的に事故の概要等として公表しています。

2021年度に通知された消費者事故等は1万4941件

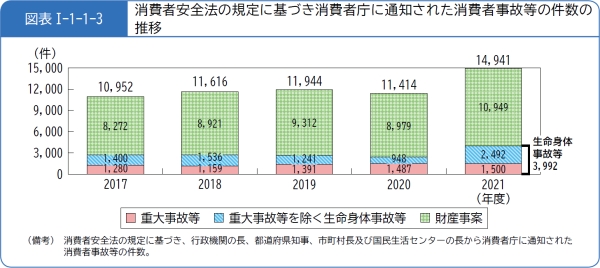

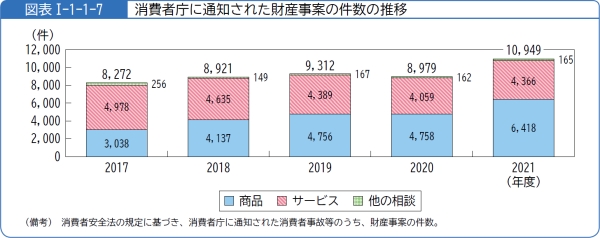

消費者安全法の規定に基づき2021年度に消費者庁に通知された消費者事故等は1万4941件で、2020年度の1万1414件から30.9%増加しました。内訳は、生命身体事故等が3,992件(2020年度2,435件、前年度比63.9%増)、財産事案が1万949件(2020年度8,979件、前年度比21.9%増)でした(図表Ⅰ-1-1-3)。

生命身体事故等のうち重大事故等は1,500件(2020年度1,487件、前年度比0.9%増)、重大事故等を除く生命身体事故等は、2,492件(2020年度948件、前年度比162.9%増)でした。

重大事故等を除く生命身体事故等の通知件数が2021年度に増加した理由は、食品衛生法及び食品表示法の一部が改正され、食品リコール届出制度が創設されたこと、4つの指定成分(注3)等を含有する食品による「健康被害情報」の届出が事業者に義務化され、都道府県等保健所を経由して、厚生労働省に集約される仕組みとなったこと等によるものです。

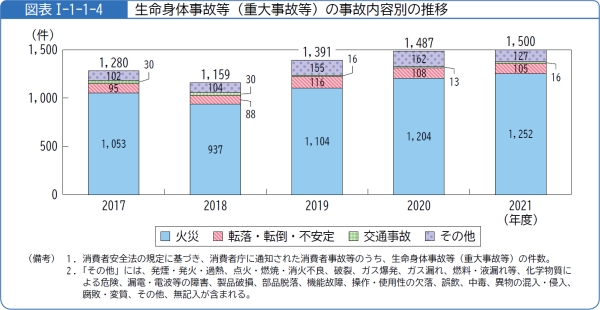

重大事故等を事故内容別にみると、「火災」が1,252件(83.5%)で約8割を占めており、この傾向は変わっていません(図表Ⅰ-1-1-4)。事故内容が「火災」の事例としては、主に自動車、家電製品、バッテリーや充電器からの出火が火災につながった例がみられます。

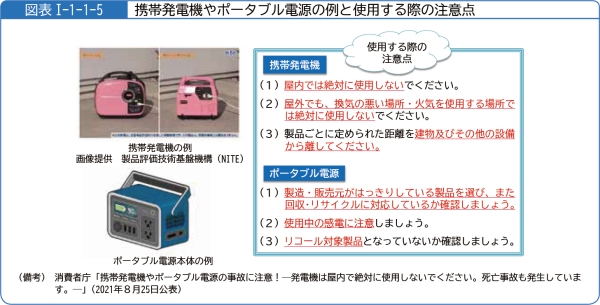

消費者庁では、消費者に対しこのような重大事故等の通知を端緒とした注意喚起を実施しています。2021年度は、携帯発電機やポータブル電源の事故について注意喚起を実施しました(注4)(図表Ⅰ-1-1-5)。携帯発電機は、持ち運びが可能な発電機です。いわゆるポータブル電源は、リチウムイオン蓄電池等の充電式電池を内蔵した大容量かつ可搬型の蓄電装置で、交流100V出力に対応するなどしたものです。両製品は、災害時の備え等により、需要が高まっていますが、屋内で携帯発電機を使用したことによる一酸化炭素中毒が疑われる死亡事故やポータブル電源の火災事故が発生しています。そのため、消費者庁では、事故防止のため両製品を使用する際の注意点等を取りまとめ、消費者に注意を呼び掛けました。

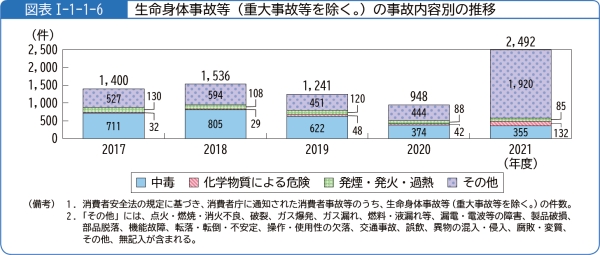

重大事故等を除く生命身体事故等を事故内容別にみると、2021年度は「その他」が1,920件(77.0%)で最も多く、次いで「中毒」が355件(14.2%)でした。「その他」の内容は、そのほとんどが食品リコールであり、異物混入等の食品衛生法違反(おそれを含む。)やアレルゲン表示の欠落等の食品表示法違反によるものです。「中毒」の内容は、そのほとんどが食中毒であり、飲食店での食事や購入した食品が主な原因ですが、ホテルや旅館等で提供された食事による例もみられます(図表Ⅰ-1-1-6)。

財産事案を商品・サービス別にみると、2021年度は「商品」が6,418件(58.6%)で、「サービス」は4,366件(39.9%)でした(図表Ⅰ-1-1-7)。

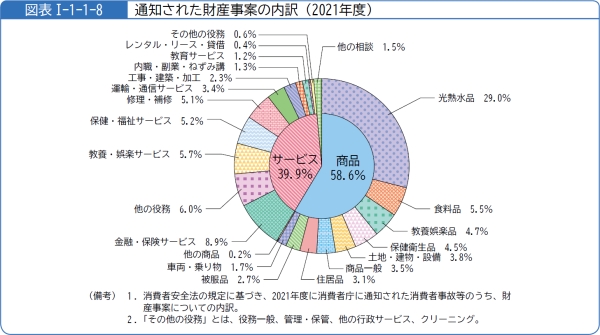

「商品」の内訳は、電気、ガス、水道等の設備・器具を含む「光熱水品」が最も多く29.0%、次いで「食料品」が5.5%でした。「光熱水品」が、前年度の11.8%から割合が大幅に増加した理由は、電気の契約先変更の勧誘や電気料金プラン等に関する通知の件数が増加したことによるものです。

「サービス」の内訳は、「金融・保険サービス」が8.9%と最も多く、次いで冠婚葬祭や結婚相談サービス等を含む「他の役務」が6.0%でした(図表Ⅰ-1-1-8)。

消費者庁では、通知された情報を基に消費者への注意喚起を実施しており、財産事案においては2021年度に注意喚起を22件実施しました(図表Ⅰ-1-1-9)。注意喚起の主な事案は、偽の通信販売サイトにおいて、商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品が届かない事案、誰でも確実にお金を稼げるかのように告げて多額の金銭を支払わせるが、実際には稼げる仕組みにはなっていない事案、消費者庁等の公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」等の交付を持ち掛け金銭を支払わせる事案等です。

図表Ⅰ-1-1-3 消費者安全法の規定に基づき消費者庁に通知された消費者事故等の件数の推移[CSV]

図表Ⅰ-1-1-4 生命身体事故等(重大事故等)の事故内容別の推移[CSV]

図表Ⅰ-1-1-6 生命身体事故等(重大事故等を除く。)の事故内容別の推移[CSV]

図表Ⅰ-1-1-7 消費者庁に通知された財産事案の件数の推移[CSV]

図表Ⅰ-1-1-8 通知された財産事案の内訳(2021年度)[CSV]

担当:参事官(調査研究・国際担当)