ICPEN詐欺防止月間(2024年)

はじめに

消費者庁は、国境を越えた不正な取引行為を防止するための取組を促進する国際ネットワークであるICPEN(※)に参画しています。

消費者庁では、ICPENの取組の一つである「詐欺防止月間(Fraud Prevention Month)」を毎年消費者月間に合わせて実施しています。

今年のテーマは、「デジタルインフルエンサーによる広告(advertising through digital influencers)」です。

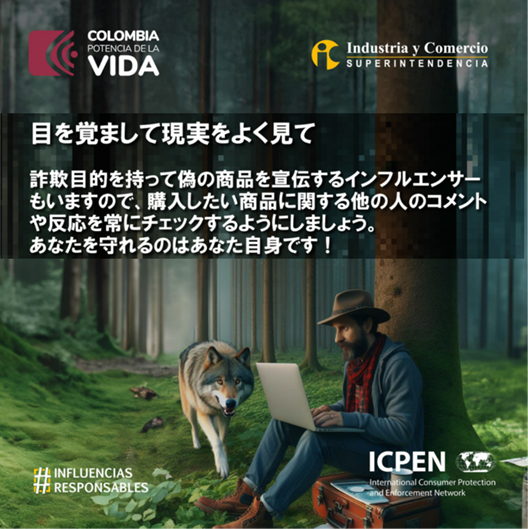

ICPEN啓発画像(消費者庁仮訳)

ここでは、最近目にすることが多くなってきたインフルエンサーマーケティングやステルスマーケティングなどについて御説明します。消費者の皆様におかれましては、このキャンペーンを、詐欺被害の未然防止に役立ててください。

- (※)ICPEN(アイスペン:International Consumer Protection and Enforcement Network(消費者保護及び執行のための国際ネットワーク))は、国境を越えた不正な取引行為を防止するため1992年に発足したネットワークで、約70か国の消費者保護関係機関が参加。「詐欺防止月間」では、加盟国が共通テーマに沿った注意喚起などを実施。

インフルエンサーマーケティングについて

日本のデジタル広告市場は大幅に成長しており、2022年にはインターネット広告が3兆912億円、マスコミ4媒体(テレビメディア、新聞、雑誌、ラジオ)広告が2兆3,985億円となり、両者の広告費が初めて逆転した2021年以降、その差が広がる形となりました。

このインターネット広告の中でも、SNS上やブログ、動画共有サイト等のソーシャルメディア上で表示される広告の市場規模拡大が著しいといわれています。このような広告は、SNSに蓄積されたデータやSNSにおける友人等とのつながりを利用し、事業者がSNS上で直接広告を行うものです。そのようなソーシャルメディア上で表示される広告には、第三者であるインフルエンサー等が広告主から依頼を受けて事業者の商品・サービスを広告することがあります。このインフルエンサーマーケティングの市場規模も年々増加していくことが予測されています。

インフルエンサーマーケティングを取り巻く状況

2022年に実施した消費者意識基本調査においては、インターネットでの商品・サービスの予約や購入で口コミや評価を判断材料にするかという質問に対して約85%が「とても当てはまる」又は「どちらかというと当てはまる」と回答しており、インターネットの広告や仕組みで便利だと感じるものとして約17%が「インフルエンサーによる商品・サービスの宣伝」を挙げています。

一方で、同調査ではインターネットの広告や仕組みで不利益が生じるおそれがあると感じるものという質問に対して約50%が「インフルエンサーによる商品・サービスの宣伝」を挙げているほか、消費者相談事例においては、インフルエンサーの宣伝を契機に商品やサービスに係る契約を結んだが、口コミや宣伝の内容と違ったといった事例もあります。

これらのことから、インフルエンサーのおすすめだからとすぐに購入・契約をするのではなく、商品やサービスを購入したり契約を締結したりする前には、複数の情報源からの情報を見比べることや、購入条件・契約条件をよく確認することなどを消費者本人が注意することが重要と言えます。

事例

消費生活相談事例

11月初旬に動画共有SNSのインフルエンサーが、いつでも解約できると勧めた美容液を注文し、11月4日に商品が届き、商品代1,980円とコンビニ振込手数料220円をコンビニから支払った。商品受け取り後、次回の商品を12月14日に届けるとのメールが届いたので、業者に電話して解約を申し出たところ、解約できないコースだと言われた。スマホの注文工程の画面を録画しながら進めていたが、定期購入とは一度も書かれていなかった。2回目以降を解約したい。

確認すべきポイント

インフルエンサーがSNS上で「いつでも解約できる」と表現していたとしても、その内容が必ずしもいつも正しいわけではありません。実際に契約をする前にはその契約内容をよく確認してください。

また、契約後にトラブルとなった場合に証拠となりますので、自分を守るためにも注文工程の画面録画機能をぜひ活用ください。

ステルスマーケティングの規制

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。広告・宣伝であることが分からないと、消費者は、事業者ではない第三者の感想であると誤認してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまうおそれがあり、自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことができなくなります。そのため、消費者庁は、ステルスマーケティングを不当表示とするよう、景品表示法第5条第3号に基づく告示を指定しました。

これにより、2023年10月1日から、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」については、景品表示法上の不当表示に該当し、行政処分(措置命令)の対象となりました。

インフルエンサーが事業者の依頼により商品・サービスの広告を行う場合、依頼を行った事業者は本規制の対象となります。

- (※)事業者から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

終わりに

インフルエンサーによる商品やサービスに対する推奨はSNS等で多く見られますが、消費者の皆様も、実際に商品やサービスを購入したり、申し込む際には、解約条件を含む取引条件や、商品やサービスの内容などを慎重に確認しましょう。

契約などで「困ったな」と思ったら消費者ホットライン(188番)までお電話ください。

出典

担当:参事官(調査研究・国際担当)